A est della necropoli arcaica di Caracupa, sulle pendici del monte Corvino che sovrasta l’antica e splendida Abbazia di Valvisciolo, si possono notare a scaglioni lungo tutto il pendio, delle numerose terrazze sostenute da grandi e lunghe mura formate da grosse pietre dal taglio irregolare. I terrazzamenti seguono i seni e le sporgenze del monte stesso e avanzano a forma di appuntita, come se fosse una punta di lancia, come a formare dei baluardi in corrispondenza della zona dello sperone roccioso che si protende verso ovest, proprio sopra il complesso monastico.

A est della necropoli arcaica di Caracupa, sulle pendici del monte Corvino che sovrasta l’antica e splendida Abbazia di Valvisciolo, si possono notare a scaglioni lungo tutto il pendio, delle numerose terrazze sostenute da grandi e lunghe mura formate da grosse pietre dal taglio irregolare. I terrazzamenti seguono i seni e le sporgenze del monte stesso e avanzano a forma di appuntita, come se fosse una punta di lancia, come a formare dei baluardi in corrispondenza della zona dello sperone roccioso che si protende verso ovest, proprio sopra il complesso monastico.

Queste si estendono per un tratto considerevolmente lungo sia a destra che a sinistra del contrafforte. Mentre alcune di quelle posizionate ad una quota più alta, si arrestano bruscamente contro le rocce della sommità del monte detto Rava Roscia, per il colore rossastro delle stesse rocce. In alcuni tratti le altezze delle terrazze sono ancora conservate in tutta la loro originaria fattura, oltre i sette metri, ma, in altri tratti sono purtroppo ai nostri giorni e già ai primi del Novecento completamente rovinati e mancanti. Gli stessi Mengarelli e Savignoni quando le scoprirono e ne fecero i primi saggi ritennero che le altezze delle terrazze dovettero risultare necessariamente di varia tipologia proprio per l’irregolarità della superficie del suolo.

Queste si estendono per un tratto considerevolmente lungo sia a destra che a sinistra del contrafforte. Mentre alcune di quelle posizionate ad una quota più alta, si arrestano bruscamente contro le rocce della sommità del monte detto Rava Roscia, per il colore rossastro delle stesse rocce. In alcuni tratti le altezze delle terrazze sono ancora conservate in tutta la loro originaria fattura, oltre i sette metri, ma, in altri tratti sono purtroppo ai nostri giorni e già ai primi del Novecento completamente rovinati e mancanti. Gli stessi Mengarelli e Savignoni quando le scoprirono e ne fecero i primi saggi ritennero che le altezze delle terrazze dovettero risultare necessariamente di varia tipologia proprio per l’irregolarità della superficie del suolo.

Mengarelli infatti così testimonia:<< Fin quando vedemmo da lungi quelle imponenti costruzioni, ce ne interessammo, e mentre si facevano gli scavi della necropoli di Caracupa e di Norba, non mancammo di visitarle per istudiarle, e di esplorarle, anche col sussidio del piccone. I risultati delle prime indagini furono insufficienti per la determinazione della età alla quale appartengono quelle costruzioni>>. Inoltre, secondo l’archeologo ciascuna terrazza fu sede di abitazioni e che tutto il sistema costituì un oppido di notevole estensione. Inizialmente i dubbi che assalirono l’archeologo e i suoi colleghi furono diversi, non solo quelli della datazione, ma, anche l’ipotesi che si potesse trattare di un enorme opera avente scopo agricolo e quindi atta alla piantagione.

Mengarelli infatti così testimonia:<< Fin quando vedemmo da lungi quelle imponenti costruzioni, ce ne interessammo, e mentre si facevano gli scavi della necropoli di Caracupa e di Norba, non mancammo di visitarle per istudiarle, e di esplorarle, anche col sussidio del piccone. I risultati delle prime indagini furono insufficienti per la determinazione della età alla quale appartengono quelle costruzioni>>. Inoltre, secondo l’archeologo ciascuna terrazza fu sede di abitazioni e che tutto il sistema costituì un oppido di notevole estensione. Inizialmente i dubbi che assalirono l’archeologo e i suoi colleghi furono diversi, non solo quelli della datazione, ma, anche l’ipotesi che si potesse trattare di un enorme opera avente scopo agricolo e quindi atta alla piantagione.

Ma scartarono  subito questa ipotesi per l’enorme sproporzione tra tutto il lavoro richiesto per mettere in opera l’intricato sistema murario e questo tipo di utilità. Mengarelli così riporta nelle sue note di saggio: << non di grandiose imprese agricole si tratta, ma di un sistema di terrazze formati una specie di fortificazione sui generis a difesa degli abitatori che avevano su di esse allineate le loro capanne … queste erano situate in modo che ciascuna dominasse quella immediatamente inferiore, di guisa che niuno avrebbe osato inoltravisi senza grave pericolo >>. Per quanto concerne la datazione interessante e importante fu il rinvenimento di un pugnale di ferro simile a quello trovato nella tomba n°25 di Caracupa (a punta stretta e acuminata con il codolo piatto a losanga terminato da traversa a segmento di circolo e munito di orlo rilevato. La guaina è di lamina di ferro con fodera interna di legno, ed ha il puntale a bottone).

subito questa ipotesi per l’enorme sproporzione tra tutto il lavoro richiesto per mettere in opera l’intricato sistema murario e questo tipo di utilità. Mengarelli così riporta nelle sue note di saggio: << non di grandiose imprese agricole si tratta, ma di un sistema di terrazze formati una specie di fortificazione sui generis a difesa degli abitatori che avevano su di esse allineate le loro capanne … queste erano situate in modo che ciascuna dominasse quella immediatamente inferiore, di guisa che niuno avrebbe osato inoltravisi senza grave pericolo >>. Per quanto concerne la datazione interessante e importante fu il rinvenimento di un pugnale di ferro simile a quello trovato nella tomba n°25 di Caracupa (a punta stretta e acuminata con il codolo piatto a losanga terminato da traversa a segmento di circolo e munito di orlo rilevato. La guaina è di lamina di ferro con fodera interna di legno, ed ha il puntale a bottone).

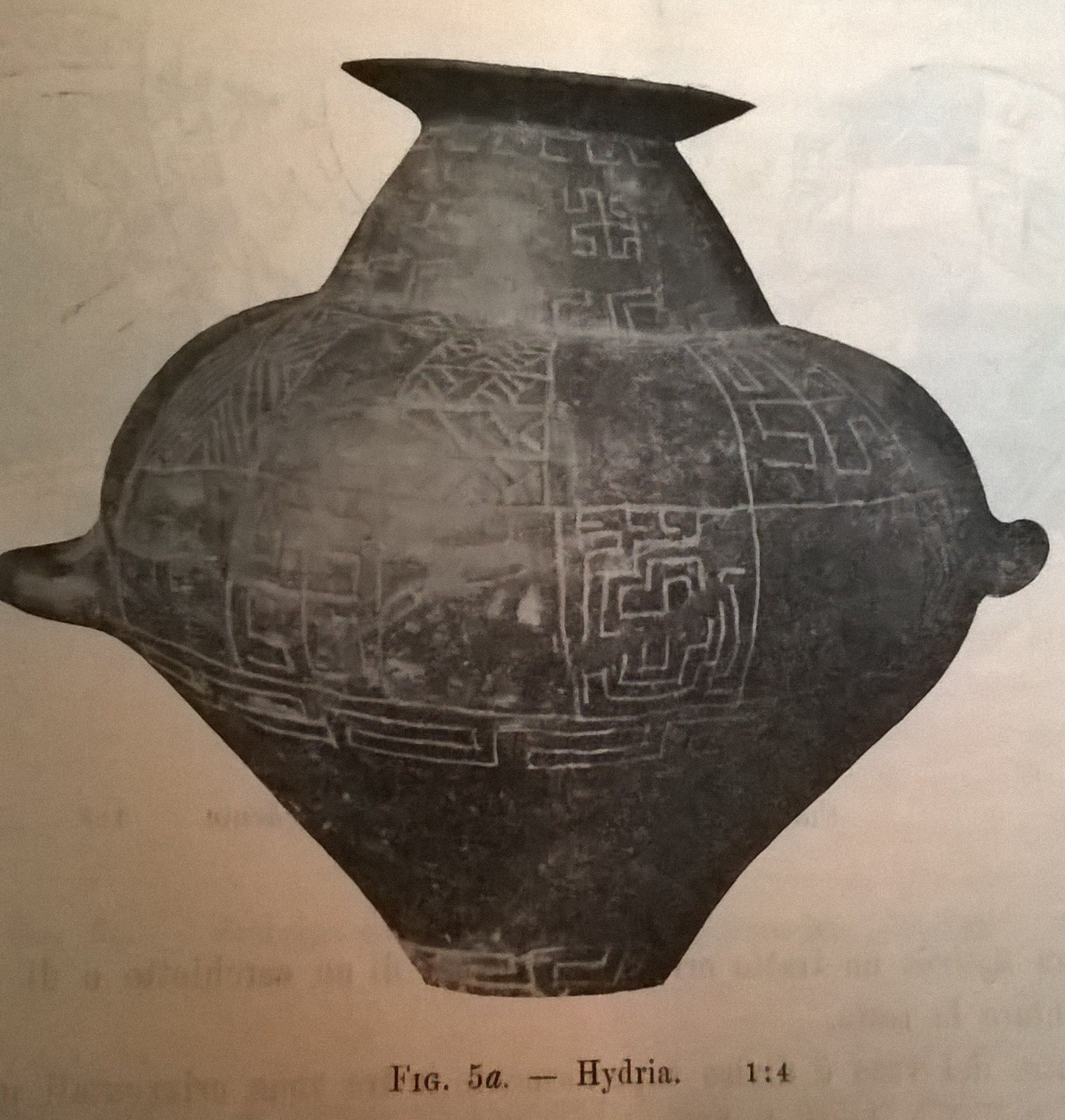

Il direttore degli scavi il prof. Luigi Pigorini ritenne che questo pugnale facesse parte del corredo funebre di una tomba, così incaricò il Mengarelli e il Savignoni di esaminare meglio il terreno circostante per cercare resti di tombe. Iniziarono così ad eseguire numerosi saggi a caso all’interno delle terrazze, trovarono diversi materiali gettati al loro interno come riempimento e che quindi erano più antichi. Nelle varietà di frammenti trovarono recipienti a tronco di cono e orlo verticale, d’impasto grossolano rossastro e giallastro.

Il direttore degli scavi il prof. Luigi Pigorini ritenne che questo pugnale facesse parte del corredo funebre di una tomba, così incaricò il Mengarelli e il Savignoni di esaminare meglio il terreno circostante per cercare resti di tombe. Iniziarono così ad eseguire numerosi saggi a caso all’interno delle terrazze, trovarono diversi materiali gettati al loro interno come riempimento e che quindi erano più antichi. Nelle varietà di frammenti trovarono recipienti a tronco di cono e orlo verticale, d’impasto grossolano rossastro e giallastro.

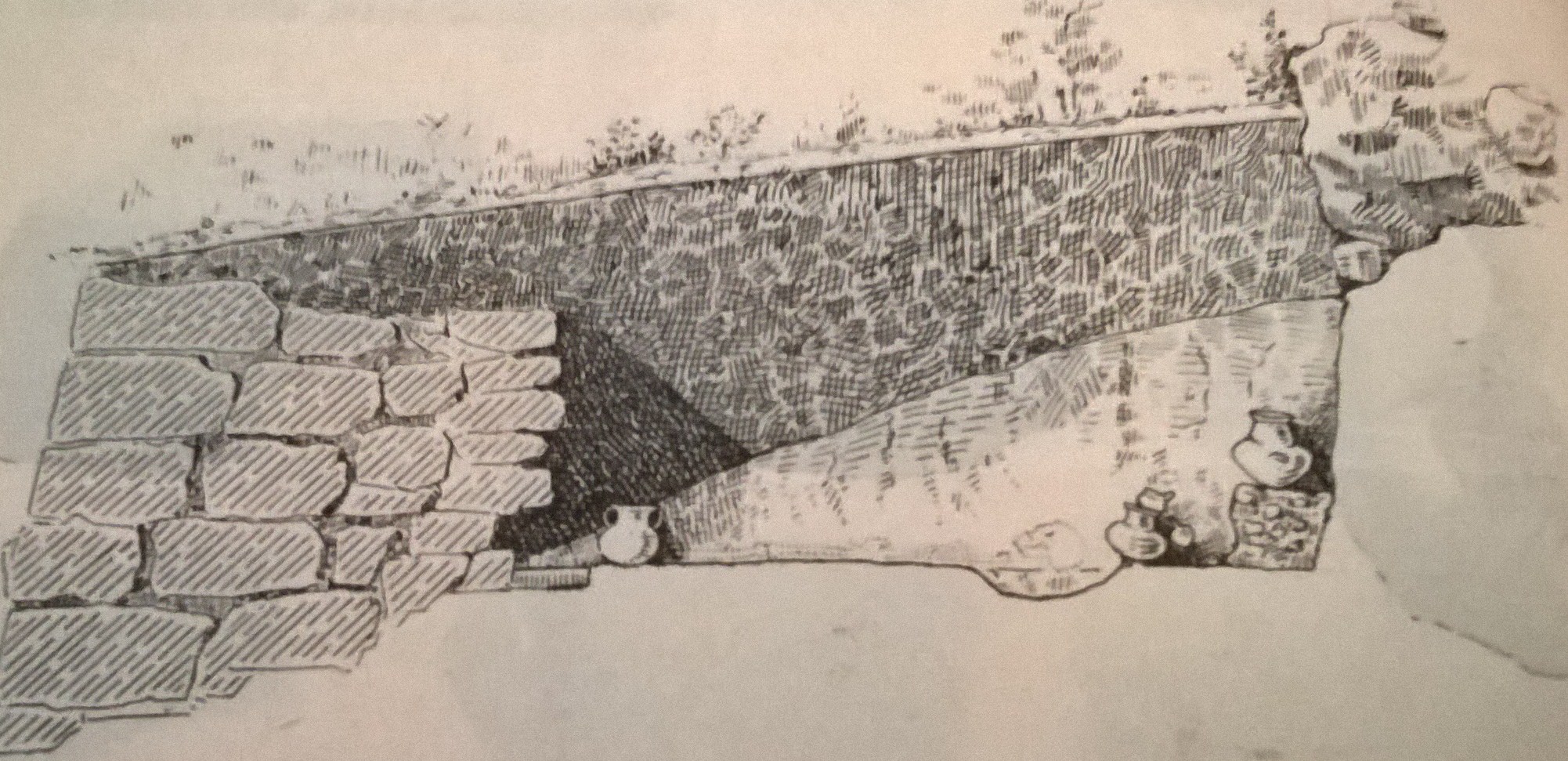

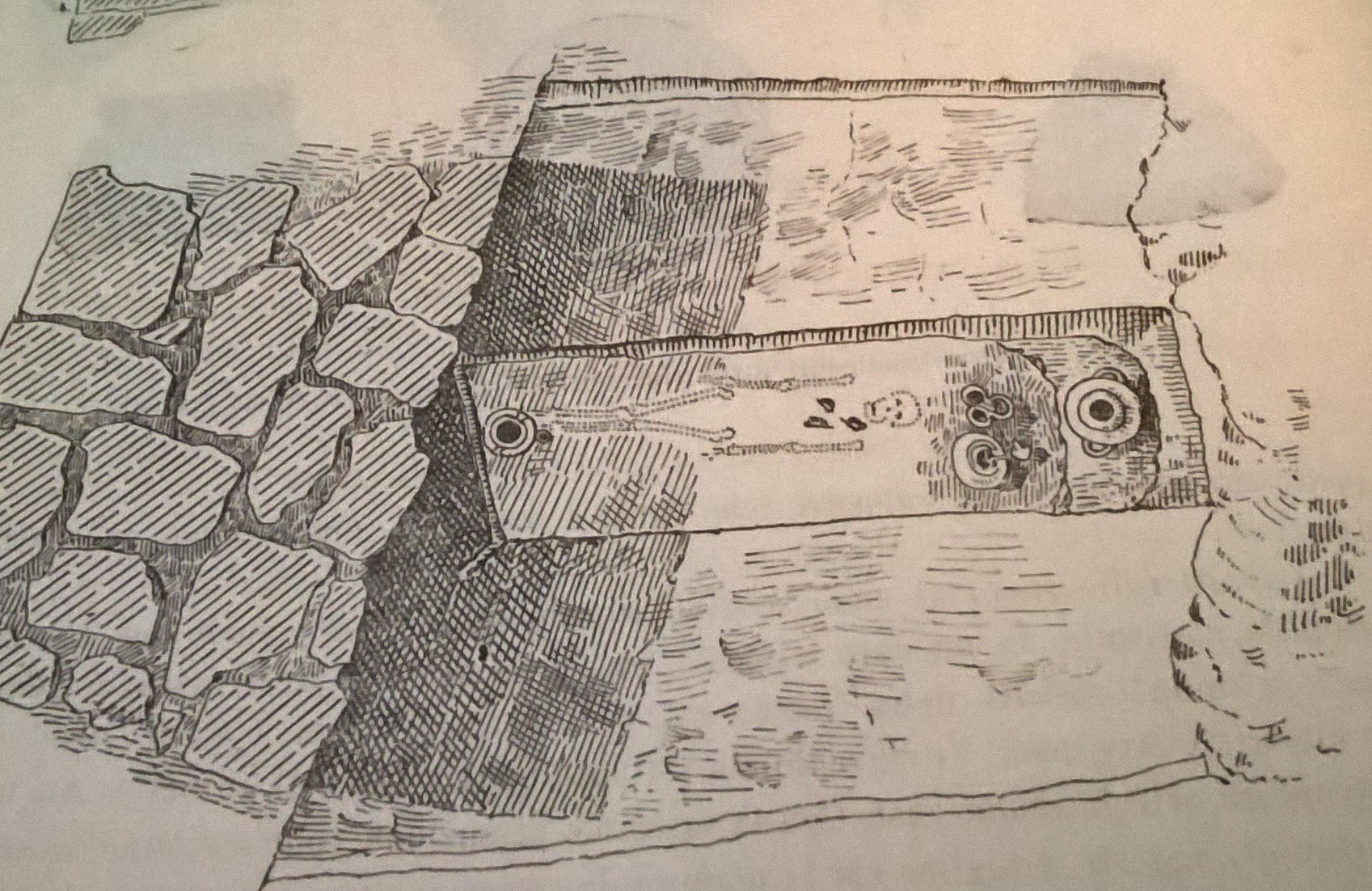

Olle, ollette, attingitoi, tazze scure lucidate, tazze con ansa biforata. Questi materiali appartengono alla prima età del ferro, anche se come è stato già accennato ve ne sono stati trovati altri di epoca precedente, ma la maggior parte è di questa età. Continuando con i saggi il Mengarelli e i suoi colleghi trovarono un sepolcro ad umazione. Quando fecero tale scoperta vi era presente anche l’abate Stanislao White. Il Mengarelli così lo descrive:<< il sepolcro aveva le pareti laterali parallele, era interrotto dal muro della terrazza all’estremità occidentale, cioè a valle, ed aveva l’altra estremità, a monte, quasi incavata a semicerchio. La sua profondità al di sotto della superficie della roccia, variava in conseguenza del forte pendio da m. o,20 a m. 1,40. ..Era disteso uno scheletro molto decomposto di donna, collocato con la testa verso il monte e i piedi a valle (come l’uso di Caracupa). Presso la testa del morto era un bel gruppo di fittili, e, vicino ai piedi, ve ne era un altro formato da due soli vasi. Sul collo e sul petto si trovarono fibule e altri ornamenti, e in prossimità della spalla sinistra (come a Caracupa) si scoprirono dei modesti oggetti fittili cioè una fuseruola e alcuni rocchetti>>.

Olle, ollette, attingitoi, tazze scure lucidate, tazze con ansa biforata. Questi materiali appartengono alla prima età del ferro, anche se come è stato già accennato ve ne sono stati trovati altri di epoca precedente, ma la maggior parte è di questa età. Continuando con i saggi il Mengarelli e i suoi colleghi trovarono un sepolcro ad umazione. Quando fecero tale scoperta vi era presente anche l’abate Stanislao White. Il Mengarelli così lo descrive:<< il sepolcro aveva le pareti laterali parallele, era interrotto dal muro della terrazza all’estremità occidentale, cioè a valle, ed aveva l’altra estremità, a monte, quasi incavata a semicerchio. La sua profondità al di sotto della superficie della roccia, variava in conseguenza del forte pendio da m. o,20 a m. 1,40. ..Era disteso uno scheletro molto decomposto di donna, collocato con la testa verso il monte e i piedi a valle (come l’uso di Caracupa). Presso la testa del morto era un bel gruppo di fittili, e, vicino ai piedi, ve ne era un altro formato da due soli vasi. Sul collo e sul petto si trovarono fibule e altri ornamenti, e in prossimità della spalla sinistra (come a Caracupa) si scoprirono dei modesti oggetti fittili cioè una fuseruola e alcuni rocchetti>>.

Mengarelli ovviamente fornisce una schedatura dettagliata di tutti i reperti rinvenuti. Il corredo funebre che descrive è simile a quello dei più antichi sepolcri di Caracupa. Inoltre, secondo quanto riporta nella sua relazione ritiene che la terrazza, destinata a sorreggere le abitazioni, venne innalzata senza sapere dell’esistenza della tomba sottostante, di cui forse se ne era persa la memoria. Oppure sempre secondo le varie ipotesi che formula lo studioso potrebbe trattarsi di una nuova popolazione che aveva preso il posto di quella precedente. Inoltre la coesistenza di una tomba e di capanne a breve distanza l’una dalle altre nel periodo dell’età del ferro allo studioso sembra inverosimile.

Mengarelli ovviamente fornisce una schedatura dettagliata di tutti i reperti rinvenuti. Il corredo funebre che descrive è simile a quello dei più antichi sepolcri di Caracupa. Inoltre, secondo quanto riporta nella sua relazione ritiene che la terrazza, destinata a sorreggere le abitazioni, venne innalzata senza sapere dell’esistenza della tomba sottostante, di cui forse se ne era persa la memoria. Oppure sempre secondo le varie ipotesi che formula lo studioso potrebbe trattarsi di una nuova popolazione che aveva preso il posto di quella precedente. Inoltre la coesistenza di una tomba e di capanne a breve distanza l’una dalle altre nel periodo dell’età del ferro allo studioso sembra inverosimile.

Il Mengarelli e il Savignoni comunque ritennero  come termine post quem relativo alle terrazze il fatto che non trovarono nella località su cui fecero i saggi alcun frammento fittile di età posteriore a quella del bucchero fino. E quindi potrebbe scendere l’epoca di erezione delle terrazze fino verso il VI sec. In armonia questa datazione anche con il fatto che al loro interno vi sarebbe la tomba, che è più antica delle terrazze, ma non più antica della prima età del ferro.

come termine post quem relativo alle terrazze il fatto che non trovarono nella località su cui fecero i saggi alcun frammento fittile di età posteriore a quella del bucchero fino. E quindi potrebbe scendere l’epoca di erezione delle terrazze fino verso il VI sec. In armonia questa datazione anche con il fatto che al loro interno vi sarebbe la tomba, che è più antica delle terrazze, ma non più antica della prima età del ferro.

By Sonia Testa

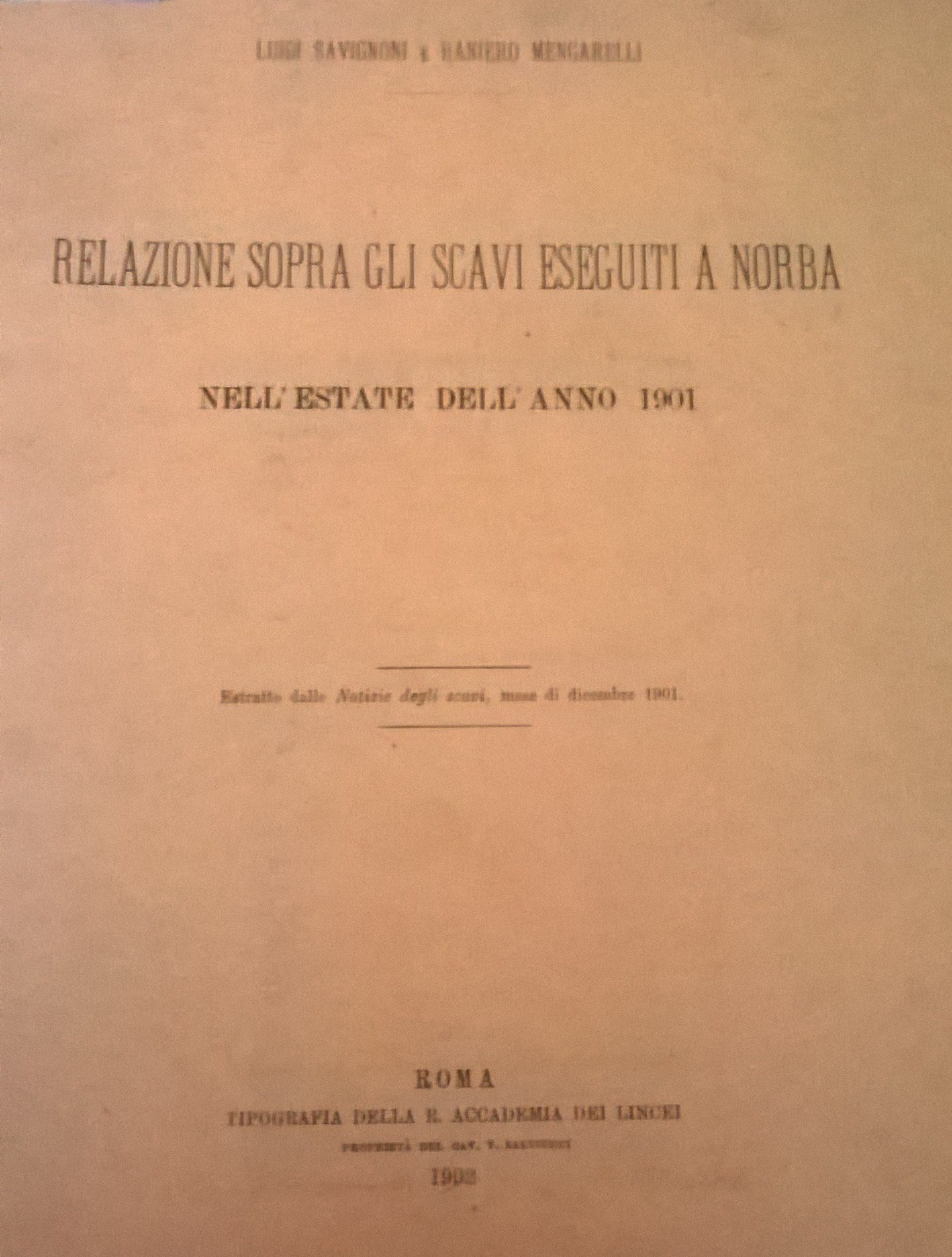

Bibliografia specifica:

– Luigi Savignoni e Raniero Mengarelli, Relazione sopra gli scavi eseguiti a Norba nel mese di dicembre dell’anno 1901. Roma Tipografia della R.Accademia dei Lincei.

-Luigi Savignoni e Raniero Mengarelli, Relazione sopra gli scavi eseguiti a Norba nell’estate dell’anno 1902. Roma Tipografia della R.Accademia dei Lincei.

– Luigi Savignoni e Raniero Mengarelli, estratto degli scavi, anno 1903, fascicolo 6°

– Luigi Savignoni e Raniero Mengarelli, estratto degli scavi, anno 1904, fascicolo 11°